田口 将大さん

- 専攻分野

- |分子細胞生物学/研究自動化

- 指導教員

- |入江 賢児先生 / 尾崎 遼先生

曲者でもヒューマニクス

シュレーディンガー著の”生命とは何か”を高校生の頃に読んで以降、生命現象の普遍性に興味を持ちました。筑波大学生物学類に入学し、いわゆる理学部生物学を学びましたが、それだけでは満足できず、シンプルな系を用いて生命現象を統合的に理解するシステム生物学的な研究を行いたいと考えていました。ヒューマニクス学位プログラムが生命科学と工学・情報学等を融合した研究を奨励しているということを知り、そのような異分野融合研究は自分の興味に答えるための手段として最適だと考えたため、2021年にヒューマニクス学位プログラムに入学しました。

私の研究テーマは、①酵母の配偶子形成過程における時空間特異的なmRNA代謝機構の解明(入江研)と②分子生物学の研究自動化(尾崎研)です。2つの研究テーマは完全に独立しているように見えますが(実際に現在では独立していますが...)、将来的に行いたいシステム生物学的研究を考慮すると、私にとってはどちらも必要で重要な研究テーマです。ヒューマニクスの学生は普通の大学院生の2倍の速さで仕事をする、もしくは2倍の時間をかけてやっとモノになるため忙しい日々ですが、2つの学位を取る勢いで楽しく充実した研究生活を送っています。

またヒューマニクスではグローバルに活躍できる人材になることが目指されているため、研究活動だけでなくプログラムメンバーとしての5年間を送ることになります。教員・支援室のサポートの下、プログラム内外で挑戦できる機会が多く用意されているため、通常の博士課程ではあり得なかった経験ができます。挑戦をサポートする空気感は、他のプログラムには無い教員・事務室・学生間の一体感を生み出します。

私の研究テーマは、ヒトの生理機能の理解を目指すヒューマニクスの理想像とは外れた曲者の学生ですが、ヒューマニクスは多様な研究分野をカバーしているため、学生が持つ興味へどこでも・どこまでも走らせてくれる安心感を私は感じています。その安心感は充実した学生支援体制やダブルメンター制という制度的な側面とプログラム全体の一体感から来ているのかもしれません。

「扉はノックし続ければ必ず開く」

明確な目標を持ち挑戦し続けることができる人にとって、ヒューマニクスはオススメのプログラムだと思います。

【ある1日のスケジュール】

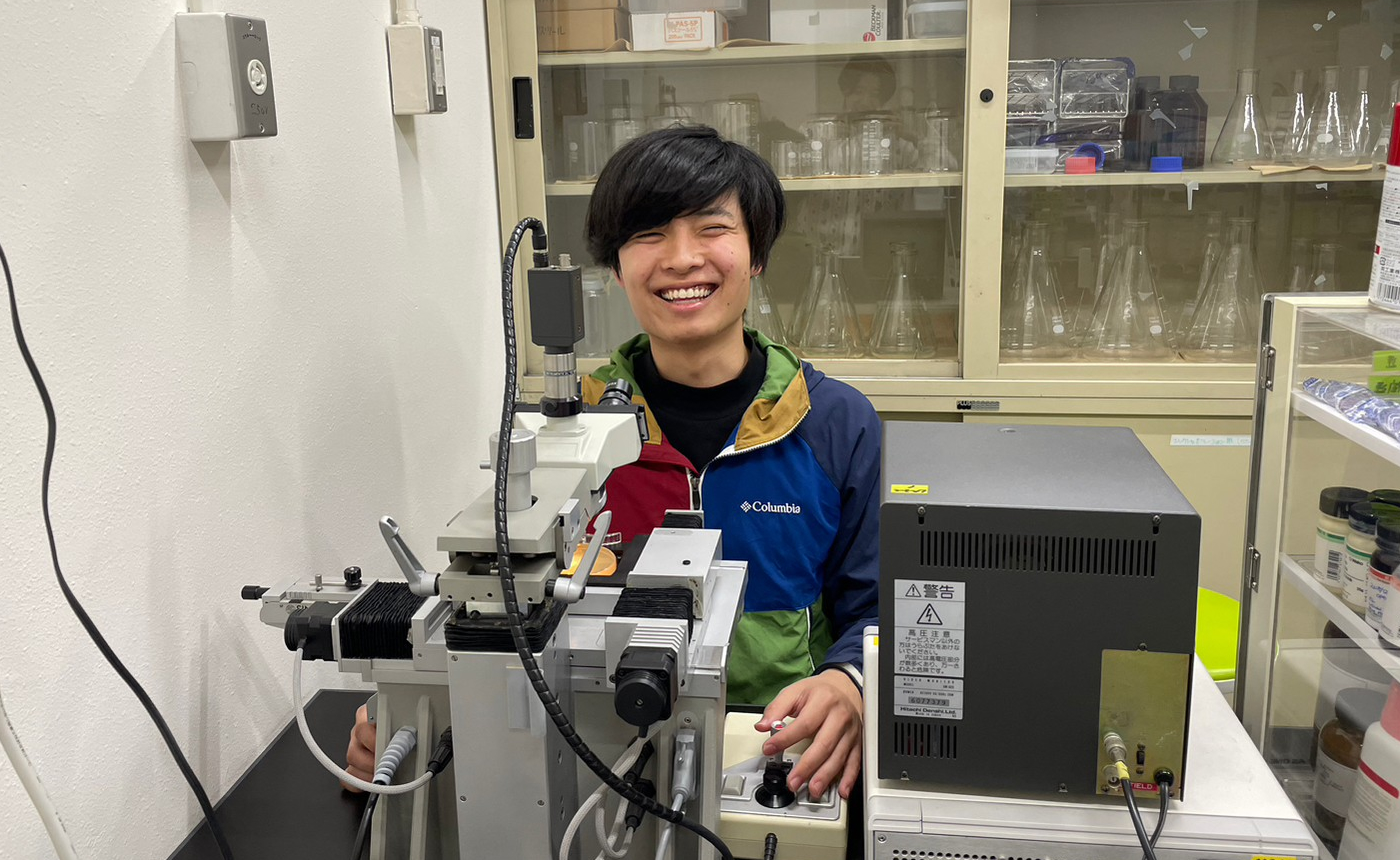

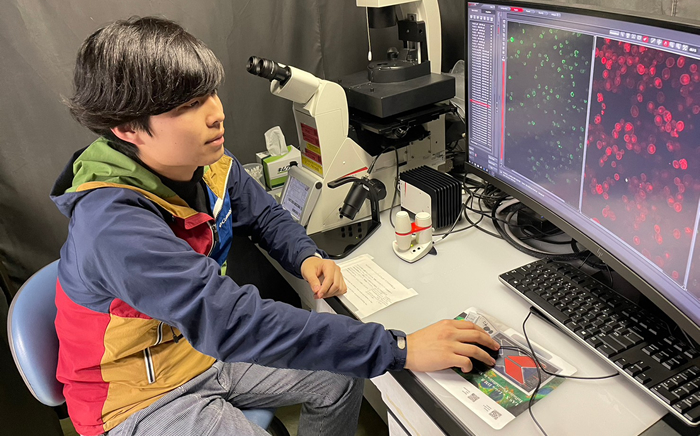

蛍光顕微鏡で酵母の配偶子形成過程におけるRNA結合タンパク質の局在を経時的に観察しています。

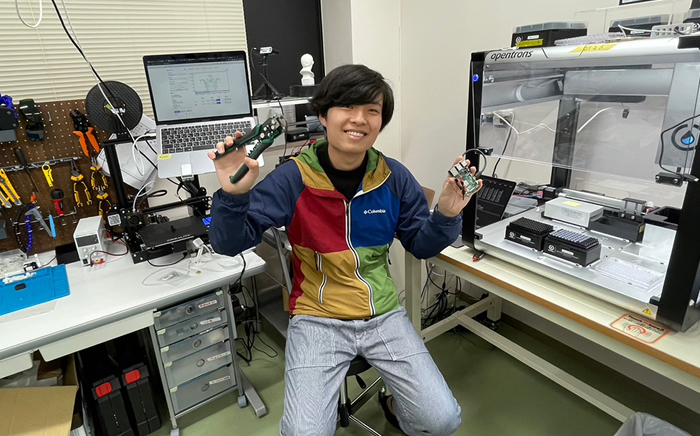

尾崎研には実験自動化をプロトタイプするための3Dプリンターやロボット、沢山の工作器具があります。

OISTで開催された酵母遺伝学フォーラムで発表しました。プログラムから支給されるトラベルグラントによって旅費を支援してもらえます。